秋の体調不良と美容鍼の関係

カテゴリー:お知らせ

2025年10月2日

こんにちは!

DOLCE BEAUTY SALON です。

10月に入り、朝晩は冷え込むのに昼間はまだ暖かい…そんな寒暖差の大きい日が増えてきました。

季節が夏から秋へ移り変わるこの時期は、体調を崩しやすいと感じる方も多いのではないでしょうか。

「最近なんとなくだるい」「眠りが浅い」「喉がイガイガする」「肌が乾燥してきた」 こんなお悩みはありませんか?

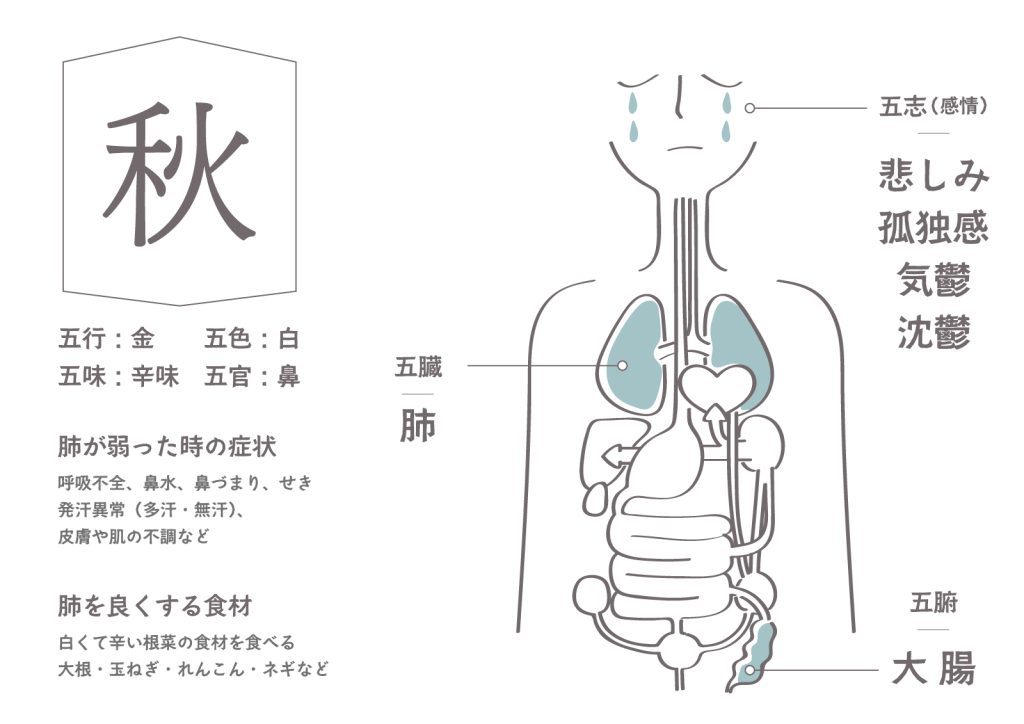

こうした不調は、秋特有の季節バテかもしれません。東洋医学では、季節と体には深いかかわりがあると考えられています。

秋は特に「肺」と「大腸」の機能が乱れやすい時期とされ、呼吸や皮膚、腸内環境に影響が出やすいとされています。

今回は、そんな秋の体調不良を東洋医学の視点からご紹介しながら、美容鍼でできるケア方法をお伝えします。

秋に出やすい不調

乾燥

秋の大きな特徴は乾燥です。空気の温度が下がることで、喉や鼻の粘膜が乾き、風邪をひきやすくなります。

また、肌の乾燥やかゆみ、さらには便秘も乾燥が原因の一つです。

東洋医学では「肺は皮毛を主る」とされ、呼吸器と皮膚の健康が密接に関係していると考えられています。

肺が弱ると皮膚のうるおいが不足し、乾燥や肌トラブルが出やすくなります。

自律神経の乱れ

10月は朝晩と昼間の気温差が大きく、体温調節のために自律神経がフル稼働します。

その結果、交感神経と副交感神経の切り替えがスムーズにいかなくなり、疲労感や頭痛、不眠などの不調につながります。

夏の疲れが残る「秋バテ」

夏に冷たい飲み物や食べ物を摂りすぎていた方は、胃腸が弱りやすくなっています。

その影響で、秋になって表面化し、食欲不振や胃もたれ、下痢・便秘が出ることもあります。

これを秋バテと呼ぶこともあります。

東洋医学からみる秋と身体の関係

東洋医学では、自然界の変化と身体の働きは密接に関係していると考えられています。

秋は「肺」の季節とされ、肺と表裏関係にある「大腸」も影響を受けやすいとされています。

・肺:呼吸を司り、酸素を取り込むことで全身に気を巡らせる。また皮膚や体毛の健康を守り、潤いを与える。

・大腸:老廃物を排出し、体内環境を整える。便秘や下痢は大腸の乱れを示す。

つまり、肺が弱ると肌荒れや乾燥、咳・喉の不調が出やすくなり、大腸の働きが落ちると便秘や肌トラブルに繋がります。

秋にこれらの症状が目立つのはまさに季節と身体の関係が影響しているのです。

秋におすすめのツボ

1.肺・呼吸器の不調に

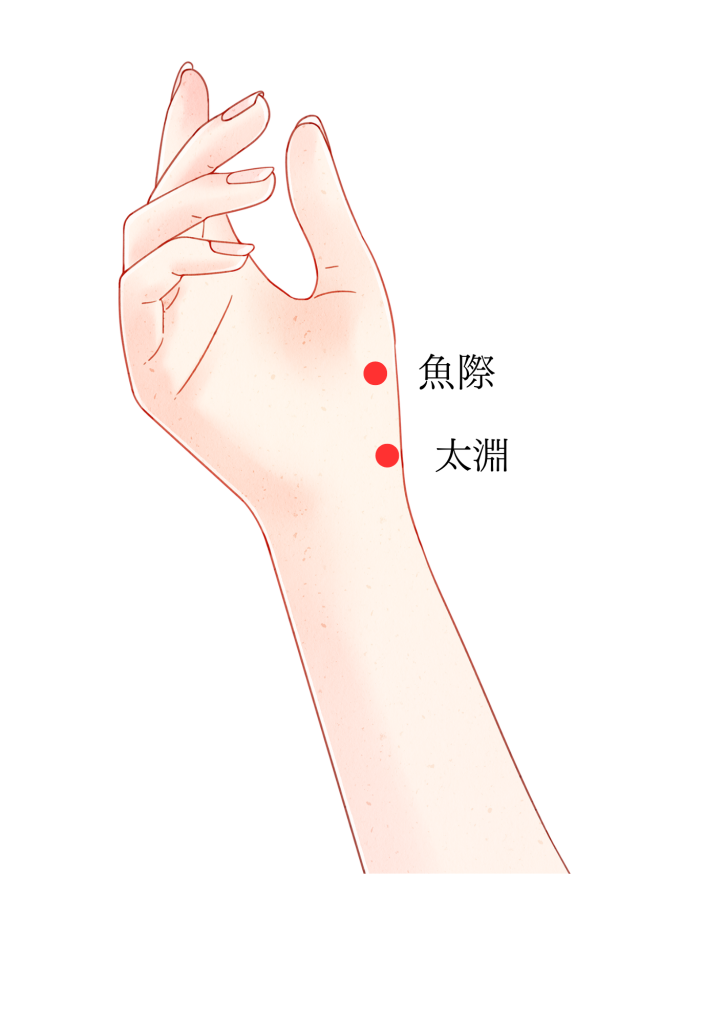

・太淵(たいえん)

手首のしわ、小指側の親指の下あたりにあるツボ

→咳・のどの不快感・呼吸の乱れに。肺を強めてお肌の乾燥体側にも◎

・魚際(ぎょさい)

手のひら側、親指の付け根のふくらみの中央あたり。

→咳やのどの炎症を和らげ、潤いを補う作用。

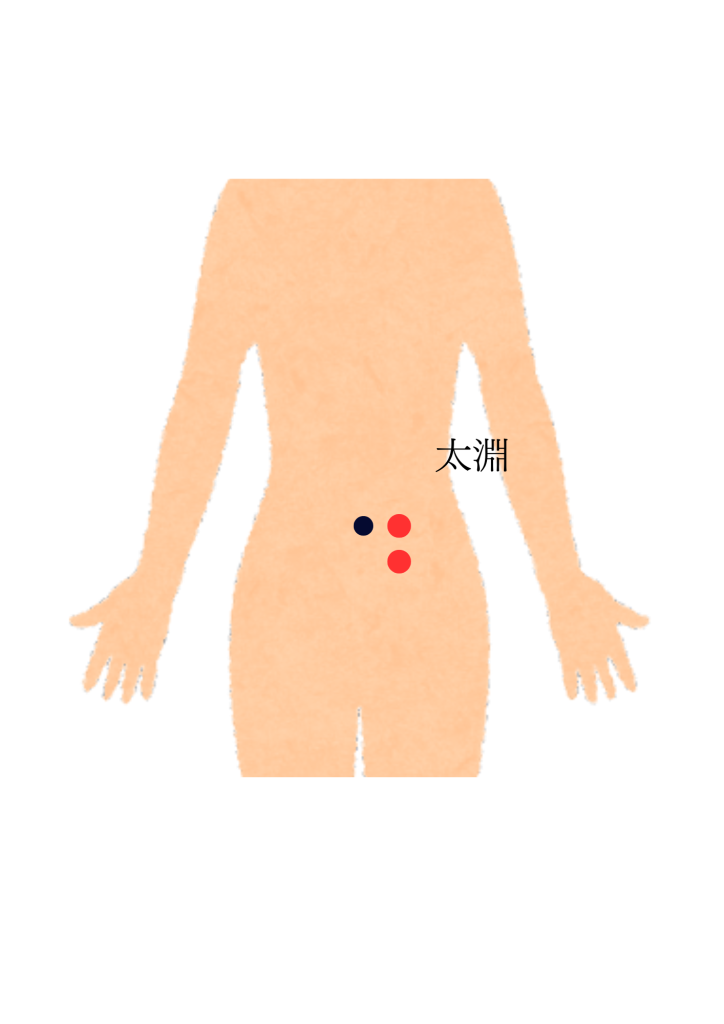

2.大腸・腸内環境のケアに

・天枢(てんすう)

おへその両脇、指3本分外側にあるツボ。

→便秘や下痢、胃腸の不調に効果的。

・大巨(だいこ)

天枢のさらに下、へその横3寸+下2寸

→消火器全般を整え、特に便秘のケアに。

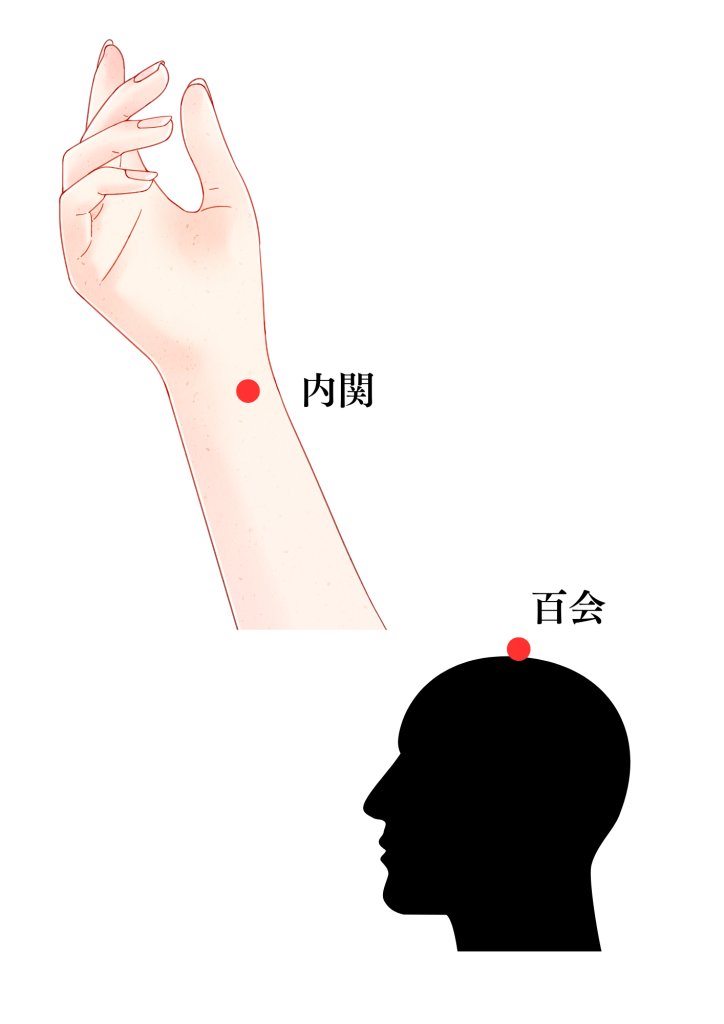

3.自律神経・疲労回復に

・百会(ひゃくえ)

頭のてっぺん、両耳の先端を結んだ線と正中線が交わるところ。

→気持ちを落ち着け、不眠や頭痛、めまいに。

・内関(ないかん)

手首のしわから指3本分ひじ寄り、内側の中央。

→胃の不快感、ストレス、不眠に。自律神経を整えたいときにおすすめ。

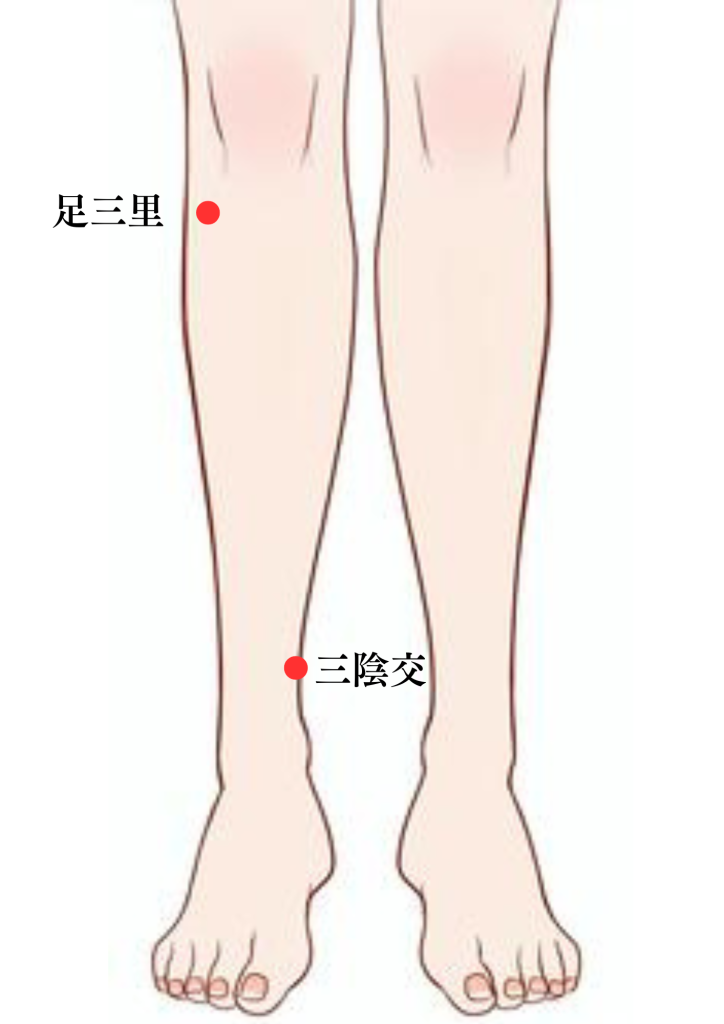

4.冷え・血流改善に

・足三里(あしさんり)

膝のお皿の下、外側に4本分下がったあたり。

→全身の疲労回復に有名なツボ。冷えや胃腸の不調にも。

・三陰交(さんいんこう)

内くるぶしの上、指4本分の高さ、すねの骨の後ろ側。

→冷え、むくみ・月経トラブルなど幅広くケアできる万能ツボ

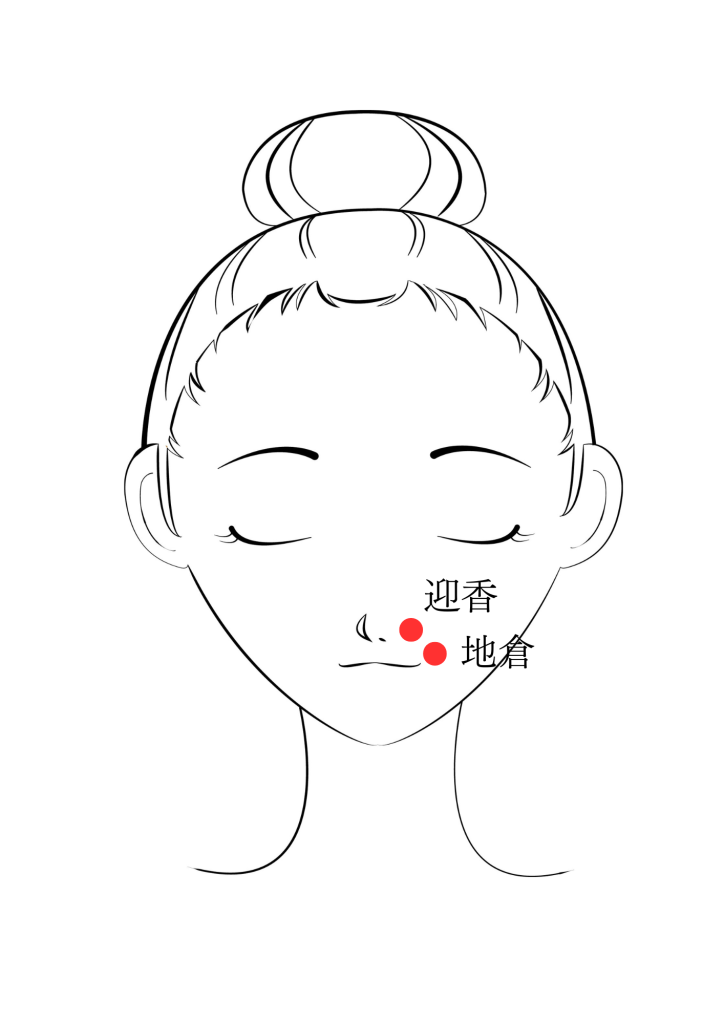

5.美容と乾燥ケアに

・迎香(げいこう)

小鼻の横、ほうれい線のいちばん上。

→鼻詰まり・乾燥肌・顔の血行不良に。

・地倉(ちそう)

口角の外側、約1cm横。

→口の乾燥や肌の血色改善に。リフトアップ効果も期待できる。

ツボを押す時は気持ちいいと感じる程度で10秒~30秒ほどが目安です。

ご自宅でも簡単に取り入れられるセルフケアなので「ちょっと体調がすぐれないな」と感じたときにやってみてください。

まとめ

秋は乾燥や寒暖差によって、体調を崩しやすい季節です。

東洋医学的には「肺」と「大腸」の働きが乱れやすく、その結果として喉や肌の不調、便秘、だるさといった症状が現れます。

美容鍼は、ツボを刺激することで体全体のバランスを整えられるため、秋特有の不調ケアにぴったりです。

お肌の潤いを守るだけでなく、心身のリラックスや自律神経の安定にもつながります。

「最近なんとなく不調が続いている」「肌と体の両方を整えたい」 そんな方は美容鍼を取り入れてみてはいかがでしょうか?